意外と知られていない金魚の歴史。

日本中で愛され続ける金魚の歴史を知ろう!

スポンサーリンク

Contents

遠い昔の突然変異

金魚は、野生のフナが突然変異で赤くなった個体を固定して作出された観賞魚。

日本の中でもおおくのフナの種類がいるが、その祖先をたどると、中国のヂイというフナの一種に行き着く。

その後、形は変化していくが、習性などはフナから受け継いでいる部分が多い。

中国では1500年以上も前から金魚が飼育されていたといわれていますが、真相はわかりません。

新種の金魚を作り出すことに没頭していた皇帝もいたとも言われ、それほど金魚の歴史は長いものと言われています。

誕生には謎が多く、中国のとある湖で「火の如く赤い魚」が発見されたことが幾つかの古い文献に記述されている。

それが金魚誕生の始まりとも言われている。

つまり、現在も私たちを楽しませてくれる金魚は自然界には存在せず、人間が作り出した「生きた芸術」と言われている。

スポンサーリンク

庶民にも金魚ブームが到来!

日本に金魚が伝わってきたのは室町時代の末期。

当初は、長崎や上方(大阪地方)の大名などが飼育していたと言われています。

江戸時代の元禄期には一部の富裕層を中心に金魚の飼育が広がった。

その後、「金魚玉」と言われる丸いガラス製のボウルが作られ、室内での飼育が可能になった。

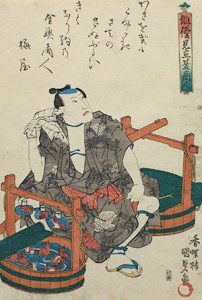

当時のマスコミとも言える浮世絵・浮世草子・川柳等で金魚が取り上げられることが多くなり、江戸時代の後期には狭い長屋に暮らしていた庶民の間にも金魚ブームが巻き起こった。

その後、養殖技術が発達し、天秤棒に提げたタライの中に金魚を入れて売り歩く金魚売りの声は江戸の夏の風物詩になった。

金魚の養殖は武士の副業!?

当時、金魚を稚魚から養殖していたのは、意外にも武士だった。

下級武士は収入が低く、内職として金魚を養殖していたと言われている。

今では沢山の種類がいる金魚だが、江戸時代には和金やらんちゅうがほとんどで、幕末の頃になって、琉金やオランダ獅子頭などが徐々に入ってきた。

明治以降は、中国から出目金や頂点眼などの沢山の品種が入ってきた。

金魚の品種改良は現在も行われていて、日本の金魚市場も年々多様化してきている。

スポンサーリンク