古くから知られていて、人気のあるコリドラス。

入荷もコンスタントにあり、入手、飼育も容易で沢山のアクアリストに親しまれている。

種類も豊富でコレクション性も魅力のひとつ。

愛くるしい体型とユーモラスな動作で熱帯魚の中でもマスコット的存在です。

原産地は南米で、河川に広く分布しています。

体長は最大で5~10cm程度で、多くの種は6cm程度の小型のナマズ種である。

河川の浅瀬に生息し、水底を漁って微生物や有機物を採食している。

コリドラスという属名には、ギリシャ語で「ヘルメットのような皮膚」といった意味がある。

体は硬く大きな鎧状の二列の鱗板で覆われており、頭部はヘルメットのような頭骨で形成されている。

非常に種類が多く未記載種も含めると200種にものぼるといわれており、全ての魚種で最多の種を含む属である。

一般的に知られている種類でも学名が付いていない場合もあるため、アクアリウムにおいては学名と併用してCナンバーというアラビア数字による分類がなされている。

主な種類

コリドラス・トリリネアトゥス

コリドラス・ステルバイ

コリドラス・シュワルツィ

コリドラス・アークアトゥス

コリドラス・パンダ

生態

一般的に、コリドラスは大規模な河川から分岐した比較的幅の狭い支流、沼地や池に生息し、流れが遅く透明度の高い浅瀬を好みます。

ほとんどの種は砂や小石、有機物が堆積した水底に住んで餌を探す底棲魚。

塩分を含んだ水は好まず、潮の満ち引きの影響のある水域には生息しない。

ほとんどの種は群れを作り、種によっては数百匹~数千匹以上の大群を作ることもある。

多くのナマズは夜行性であるが、コリドラスは昼間に活動する。

夜間は不活発でほとんど動かないが、わずかな光のある夕暮れには昼間よりも活発になる。

主に底に堆積した泥の中の有機物や微生物を餌としている。

魚食性のコリドラスは存在しないが、魚の死骸を食べることもある。

顔に生えたヒゲで底面を探り、短い管状の口から吸い込む。

コリドラスは普段は水底で活動するが、腸管呼吸のために時々水面に顔を出すこともある。

コリドラスは硬い外皮を持ち、ヒレの棘に毒を持つ種類も存在するため、魚食魚や鳥の捕食対象になりづらい。

そのため、コリドラスのいくつかの種は他の魚の擬態(ベイツ型擬態)の対象となっている。

オトシンクルスの一部の種類がコリドラス・パレアトゥスやその近縁種に模様を似せて擬態しているほか、Pimelodella科のBrachyrhamdia属の仲間がコリドラスに擬態している。

Brachyrhamdia属の場合は、imitator種がコリドラス・メラニスティウスに、ranbarrani種がアドルフォイやデビッドサンズィに、meesi種がナッテレリーに似せた体色や模様を持ち、それらのコリドラスの群れに混じって生活している。

またそれらとは逆に、コリドラス・ハスタートゥスはカラシンの一部に似せた模様と高い遊泳性を持ち、カラシンの群れに混じって生活している。

コリドラスはユニークな繁殖行動でも知られる。

交尾の際、雄が雌に対して腹を向けて泳ぐ。

雌は雄の生殖口から精子を吸い取り、腸管を経由して腹びれの間に抱えられた卵に放出することで受精が完了する。

その後、雌は卵を石や水草などの表面にその卵を産み付ける。

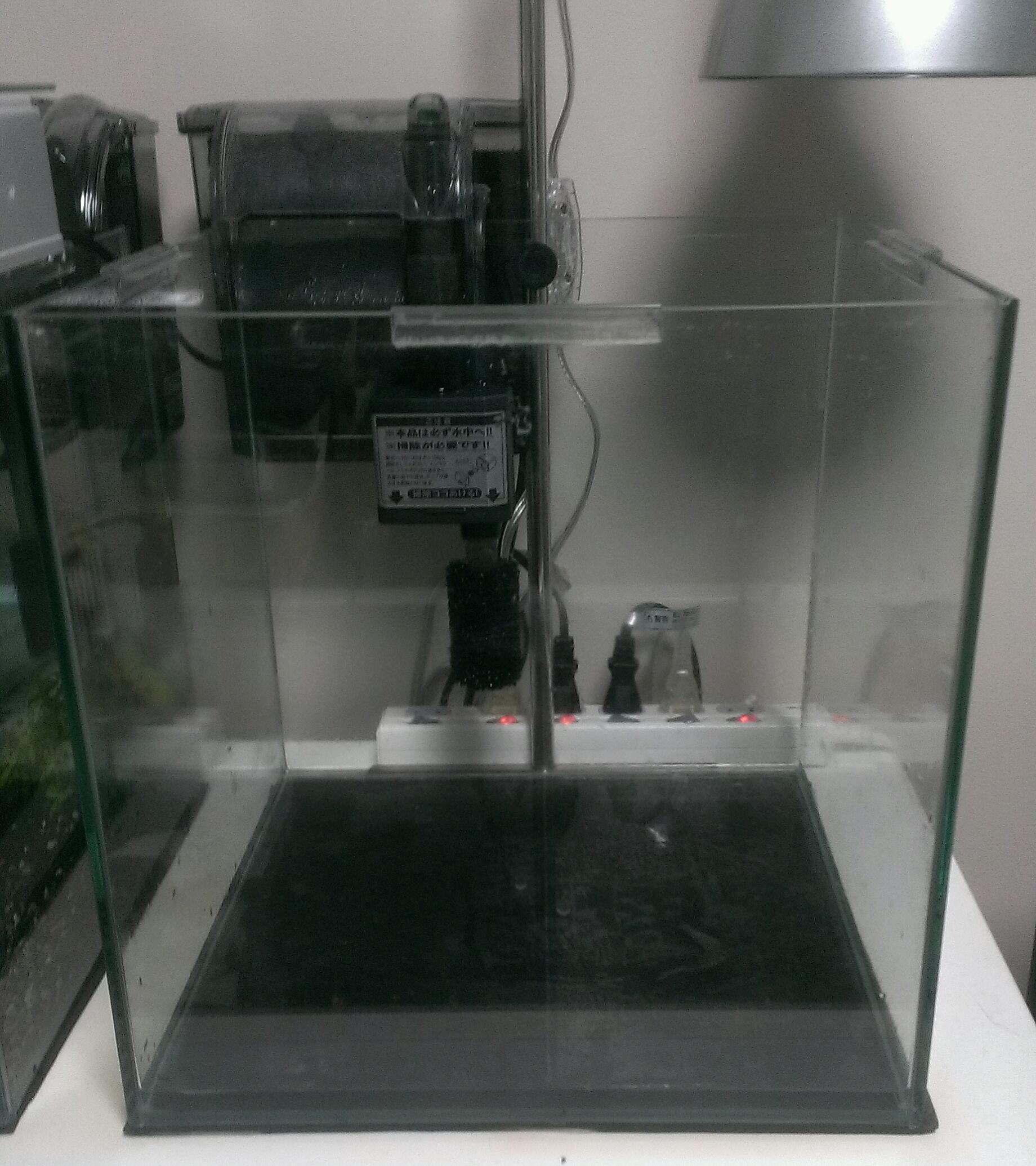

飼育

水槽の掃除屋として残った餌を処理するために飼育される。

日本では、アマゾン水系・オリノコ水系・ラプラタ水系等南米各地で採取されたものと、東南アジアで養殖されたものが流通する。

餌をよく食べ、水を汚しやすいため、こまめな水替えをしましょう。

水替えの直後は、泳ぎが非常に活発になります。

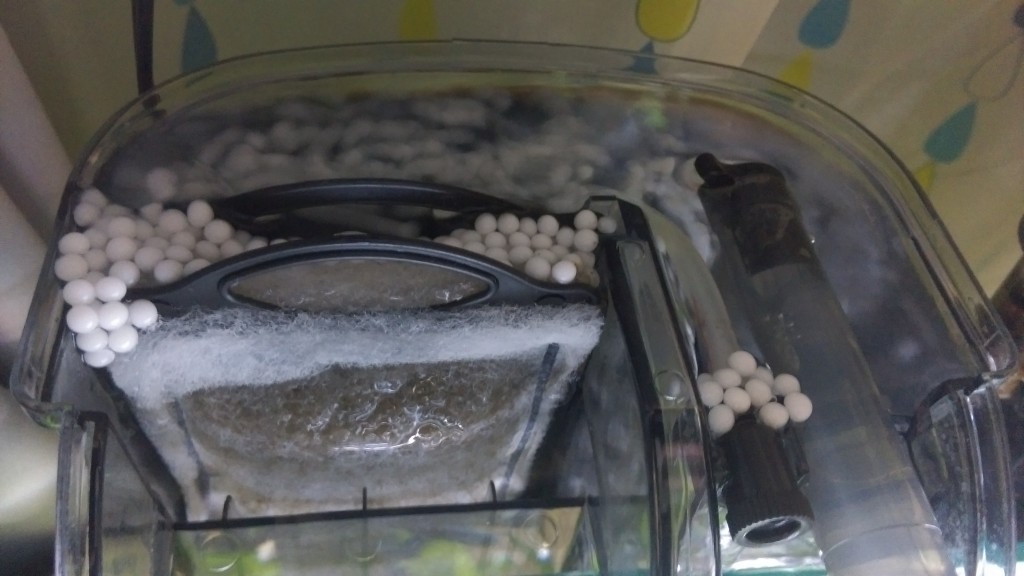

コリドラスが生活する底層は水が淀みやすいため、水の流れが悪くならないよう大きな水槽では特にエアレーションなどをおすすめします。

水温

22~24℃が理想

水質

中性~弱酸性、硬度5-10程度の軟水で弱酸性から中性の水質に適応する。

水質についてはかなり順応性があり、水温は基本的に上記の数値を保つのがベスト。

30℃を超えると危険で、特に夏期の水温には注意が必要です。

低床

砂に顔を埋めるほど深く潜ることもあるため、飼育下の底砂は細かく角のないものにしましょう。

コリドラスが餌をあさる際にデリケートなヒゲを痛めてしうことがあります。

レイアウトは水草、石、流木を水槽背面に植え、前面に遊泳スペースを作ると観察しやすくなります。

上面がフラットな石を配置すると、上に乗って休憩するようなしぐさもみられます。

混泳

温和な魚なので、コリドラス同士はもちろん、たいていの魚種と混泳できます。

コリドラスを食べてしまうような大型魚などは避けましょう。

ただ、飼育環境や個体差などはあり、実際に飼育すると、大型、小型問わず、縄張り意識の強い魚種に、コリドラスのヒレがつつかれることもあるので、導入後はよく観察し、コリドラスと他魚、互いにストレスのない飼育環境を準備してあげましょう。

繁殖

繁殖は比較的に簡単で、オスとメスの見分け方は、メスはオスに比べてお腹が横にふっくらと出ています。

産卵前は、メスがオスのお腹辺りを探るようにし、水槽のガラス面や水草などに産卵します。

産卵

産卵後、親が卵を食べてしまうため、別水槽に隔離することは必須です。

孵化するまで、常に新鮮な水が循環するようにしエアレーションをおこないましょう。

卵は、2、3日で孵化し、2,3日はヨークサックがあるため、ヨークサックがなくなったら、孵化したブラインシュリンプを与えましょう。